公益通報者保護法の令和7年改正について

弁護士 大髙 友一

1 はじめに

令和7年通常国会において公益通報者保護法の一部を改正する法律が成立し、令和8年12月までに施行される予定となっています。

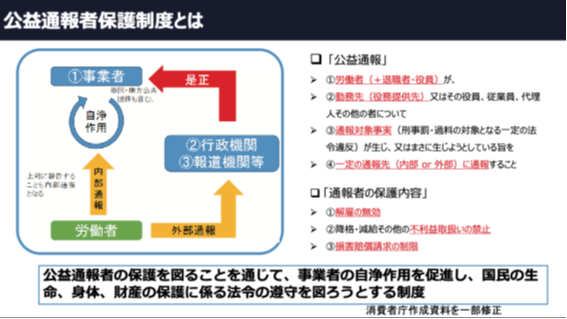

公益通報者保護法は、内部通報を契機にリコール隠しや食品偽装などの企業不祥事が明るみに出される事案が相次いだことから、内部通報を行った労働者を保護するとともに、内部通報の活用によって企業不祥事が早期に発見・是正されることを期待して、平成16年に制定されました。

その後、同法は令和4年に改正がなされ、一定規模以上の事業者に対して内部通報窓口の設置や公益通報に対応する従事者の指定を含む体制の整備を義務づけたほか、保護対象となる通報者や通報対象事実の範囲拡大や通報を理由とする損害賠償請求の禁止といった通報者保護の強化が図られました。

しかし、政府の調査によれば、令和4年改正後も内部通報窓口を設置していない企業も少なくなく、また窓口を設置している企業でも十分に活用がなされていない実態が明らかとなりました。また、労働者への公益通報者保護法の認知も未だ十分ではなく、通報したことによる不利益を恐れる労働者も少なくないことも明らかになりました。

このような実態を踏まえ、公益通報に対する報復行為の禁止などの抑止力の強化や通報者が安心できる環境整備をさらに図るため、今回の法改正に至ったものです。

本稿では、実務的に影響が大きいと思われる点を中心に改正法の概要をご紹介します。

2 改正法の概要

⑴公益通報者の範囲拡大

現行法の公益通報者の範囲は退職者を含む事業者の役員や労働者となっていますが、改正法では、公益通報者に事業者と業務委託関係にあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランス(※)が追加され、公益通報を理由とする業務委託契約の解除などの不利益な取扱いが禁止されます。

(※)保護対象となるフリーランスは、いわゆるフリーランス新法においてフリーランスとして保護される個人等です。

⑵公益通報者の探索行為など公益通報を阻害する要因への対処

公益通報は匿名でなされることも少なくありませんが、このような匿名通報に対して通報者捜しが行われたりすると、通報者は自身に不利益が生じることを懸念して公益通報を控えることにつながるおそれがあります。このようなことから、改正法では、通報内容の調査のために必要であるといった正当な理由のない公益通報者の探索行為が禁止されます。

また、改正法では、事業者が、労働者等に対して、正当な理由なく、あらかじめ公益通報をしない旨の合意を求めることも禁止されます。

⑶公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化

現行法でも公益通報を理由とする不利益な取扱い(例えば、解雇・降格・減給・不利益な配置転換・嫌がらせ等)は禁止されていますが、違反行為に対する制裁等は特に定められておらず、違反行為に対する抑止力が必ずしも十分ではないと指摘されていました。このようなことから、改正法では、以下のような規定が導入されることになりました。

①公益通報を理由として解雇・懲戒をした者に対し、直罰規定の導入(個人:6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人:3000万円以下の罰金)

②公益通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報が理由であると推定され、事業者側が公益通報以外の理由で解雇・懲戒をしたことを立証しなければならないとする規定の導入(立証責任の転換)

⑷事業者の体制整備義務の強化

前記のとおり、令和2年改正により、一定規模以上の事業者に対して内部通報窓口の設置や公益通報に対応する従事者の指定を含む体制の整備が義務づけられましたが、改正法では、このうち従事者の指定義務につき刑事罰を含む行政の監督権限の強化が図られます。また、体制整備義務の具体的内容として、労働者等に対する公益通報体制の周知義務が含まれることも明確にされることになりました。

3 改正法施行に向けた対応について

⑴自社の内部通報対応に関する方針と対応手順の見直し

前記のとおり、改正法では保護対象となる通報者の範囲拡大や公益通報対応にあたっての禁止事項などが追加されています。自社の内部通報対応に関する方針や対応手順を見直していただき、改正法に対応しているかどうかの確認が必要です。

また、まだ自社の公益通報体制が十分に整備されていない場合は、これを機に体制の整備に取り組まれることをお勧めいたします。

⑵従業員の業績評価と懲戒処分の記録プロセスの強化

公益通報後1年以内になされた解雇や懲戒処分につき処分理由に関する立証責任の転換が図られていますが、これは公益通報後1年以内の解雇等が一切許されないという趣旨ではありません。もともと、現在の労働法実務では、労働者から解雇や懲戒処分の無効が主張された場合には、事実上、雇用側に解雇や懲戒処分の合理性を主張立証しなければならないとされているところでもあり、従前から労働者に対する不利益処分を行うにあたってのプロセスの適正化と透明化を図っている事業者であれば、改正法の施行もこれまでと同様の対応を継続されることで基本的には問題ないものと考えられるところです。

⑶改正法についての社内周知の徹底

適正な公益通報制度の運用がなされれば、社内の不祥事や不正を「小さな芽」の段階で発見し、これを是正していくことが可能となります。すなわち、企業のリスクマネジメントの観点からは、公益通報は、「密告」として抑制していくのではなく、むしろ促進されるべき仕組みだとも言えるでしょう。

改正法の施行により公益通報者保護制度のさらなる強化が図られることになりますが、これを機に改正法の内容や自社の内部通報制度の内容につき役員・従業員全体への研修等を実施されるなど、様々なアプローチによって公益通報制度の社内への周知徹底を図ることが望まれます。