令和7年下請法の改正について

弁護士 太田 健二

1 令和7年5月16日に、下請法が改正されました。改正により、法律の名前も下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変わりました。

法改正により変わった点ですが、まず、用語が変わりました。

従来、下請法では、「下請事業者」とされていましたが、これが「中小受託事業者」に、同様に下請法で、「親事業者」とされていたものが、「委託事業者」に変わりました。また、「下請代金」が、「製造委託等代金」と変わっています。

これは、下請けとか、親事業者という言葉が、本来対等なはずの事業者間の上下関係を想定させるという理由からです。

2 そして、主な改正の内容ですが、①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、②規制対象となる取引への運送委託の追加、③法適用基準の追加、④手形による代金の支払等の禁止等が挙げられます。

まず、①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止ですが、委託事業者は、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止されました。

改正法では、第5条第2項第4号で、

2項「委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(中略)をすることによって、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。」、

4号「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が、製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること」

と規定されました。

これは、昨今色々な社会的コストが上昇している中で、親事業者が下請事業者と協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない価格を一方的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁についての社会的課題が生じ、問題となっていることを考慮したものです。

従来の下請法は、買いたたきや下請代金の減額など、対価を不当に引き下げる方向の行為を規制していましたが、社会情勢の変化により、今回の法改正では、各種コストの上昇に応じて、中小受託事業者だけではなく、委託事業者も含めコスト上昇分を適切に負担していこうという、従来とは異なる視点からの改正ということになります。もっとも、中小受託事業者から値上げの要請があった場合に、これを当然に受け入れなければならないということではなく、値上げ要請の協議には誠実に対応し、(求められている値上げが難しい場合など)中小受託事業者に必要な説明をし、双方協議の上で代金を決めていくことを求めたものです。

3 次に、②規制対象となる取引への運送委託の追加ですが、物品運送の流れとして、荷主→(委託)→運送事業者→(再委託)→運送事業者という流れがよく見られます。

この点、現行法では、物品運送の再委託が、役務提供委託として、下請法の規制対象となっていますが、荷主から運送事業者への運送委託は下請法の対象取引にはなっていませんでした。

しかし、近年、荷主から運送事業者への業務委託において、長時間の荷待ちや、荷物の積み下ろしといった荷役作業を運送事業者が強いられることが社会問題になっていました。

そこで、改正法では、この、荷主→(委託)→運送事業者の部分についても、規制の対象とし、対象取引に、「製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託」を追加しました。

この点、改正法第2条第5項、第6項では、以下のように規定されています。

5項「この法律で『特定運送委託』とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。」

6項「この法律で『製造委託等』とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び、役務提供委託及び特定運送委託をいう。」

4 そして、改正法では、法適用の基準も追加されました。

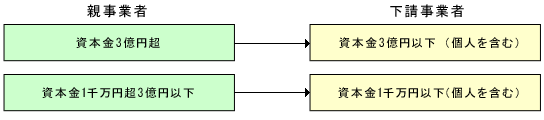

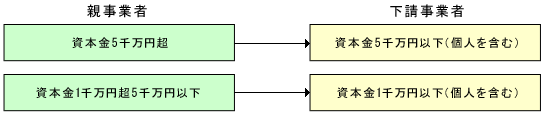

従来、下請法の対象となる取引は以下のような事業者の資本金規模と取引の内容で定義されていました(公正取引委員会のウェブサイトから)。

⑴物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託 を行う場合

⑵情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(⑴の情報成果物・役務提供委託を除く。)

これに対し、改正法では、今までの基準に加えて、新たに常時使用する従業員数を基準に委託事業者・中小受託事業者の関係を規定しました。

例えば、4.⑴の取引と特定運送委託の場合、従業員数が300人超の法人事業者が、常時使用する従業員300人以下の個人・法人事業者と取引をする場合、前者を委託事業者(親事業者)、後者を中小受託事業者(下請事業者)とする新たな基準を設けました。

委託事業者 中小受託事業者

従業員300人超 従業員300人以下

同様に、4.⑵の取引の場合、従業員数が100人超の法人事業者が、常時使用する従業員100人以下の個人・法人事業者と取引をする場合、前者を委託事業者(親事業者)、後者を中小受託事業者(下請事業者)と規定されています。

委託事業者 中小受託事業者

従業員100人超 従業員100人以下

これは、事業規模は大きいものの資本金が小さい事業者や、減資をすることで、下請法の対象から外れる事業者の例があったことなどから、新たに従業員の人数による区分を基準に追加したというものです。

5 そして、改正法では、手形払が禁止されました。

従来は、割引困難な手形の交付を禁止するにとどまっていましたが、支払手段として手形等を用いることで、受注者の資金繰りに係る負担が大きいことから、改正法では、手形払そのものを禁止しました(改正法5条1項2号)。

併せて、手形払以外の支払い方法(電子記録債権やファクタリング等)でも、支払期日までに代金額に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては認めないこととされました。

これにより、製品や役務の受領の日から60日以内に支払いが行われることになります。

これらの点が主な改正点ですが、そのほかにも、

✔製造委託の対象物品として、金型以外に、木型その他専ら物品の製造に用いる物品(治具)が追加された(改正法2条1項)。

✔書面等の交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を 電磁的方法により提供することが可能となった(改正法第4条)

✔遅延利息の対象に減額を追加し、代金の額を減じた場合、起算日から60日を経過した日から 実際に支払をする日までの期間について、遅延利息を支払わなければならないものとされた(改正法第6条第2項)

✔既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備し、勧告時点において委託事業者の行為が是正されていた場合においても、再発防止策などを勧告できるようにされた(改正法第10条)

といった改正がなされています。

これらの改正は、令和8年1月1日から施行されますので、従来の取引について今から見直す必要が出てくるものがないか確認していただければと思います。