将棋の棋譜利用に関する問題について(2) ―盤面再現動画の削除を巡る高裁判決(大阪高裁令和7年1月30日判決)のご紹介―

弁護士 上田 倫史

1 はじめに

以前、将棋の棋譜利用が問題となった事件の第一審判決(大阪地裁令和6年1月16日判決)を紹介させていただいたのですが(本誌26号)、今般、この事件の高裁判決がありました(大阪高裁令和7年1月30日判決。第一審と同様、裁判所ホームページに掲載されています)。結論的には、第一審の判断が全面的に覆り、原告のYouTuberの損害賠償請求は棄却され、将棋実況の配信事業者である被告の主張が認められました。以下、この高裁判決の概要や、第一審判決と異なる判断となった背景事情などを紹介させていただきます。

2 事案の概要

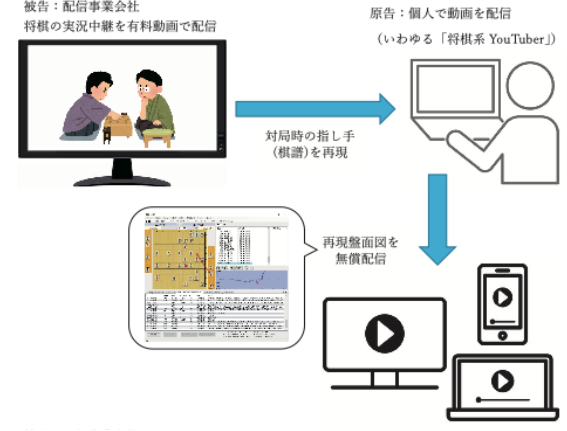

原告は、いわゆる将棋系YouTuberにあたる個人で、将棋の実況中継などを有料動画配信している被告の配信事業会社の実況中継を元に、プロ棋士による対局(王将戦や銀河戦という公式棋戦における対局)時の指し手(棋譜)を、自身の配信動画において盤面図上で再現し、リアルタイム配信していました。これに対し、被告の会社が、原告による動画配信は著作権違反に当たるとして、YouTubeなどの動画配信サイトに削除申請を行ったところ、原告の配信動画は削除されました。これを受け、原告は、削除申請の撤回や動画削除によって失われた利益の賠償などを求めました。

この点、第一審の大阪地裁は、被告が動画配信している棋譜について、「有償で配信されたものとはいえ、公表された客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報であると解される」として、被告の営業上の利益は侵害されていないものと判断しました。そして、第一審は、被告の会社に対し、原告に対する損害賠償、動画配信サイトへの削除申請の撤回などを命じていました。

【事案のイメージ】

3 高裁判決の内容

(1)判決の概要

これに対し、控訴審である大阪高裁は、判決において「被告が棋戦をリアルタイムで配信するまさにそのときになされた原告による本件動画の配信は、自由競争の範囲を逸脱して被告の営業上の利益を侵害するものとして違法性を有し、不法行為を構成するというべきである」などと述べ、原告の損害賠償請求などを全て棄却しました。

このような判断の過程において、高裁判決は、以下のような旨を指摘しています(紙幅の都合上、適宜要約しながら掲載しています。また、第一審判決では言及のなかった事実関係には、下線を引いています)。

(日本将棋連盟ら主催者側の体制・収益構造など)

・本件動画の対象となっている棋戦は、日本将棋連盟と新聞社・通信社が主催し、対局料・賞金を含む一切の開催・運営費用の殆どを主催者らが負担している。そして、主催者は、棋譜情報を自ら商業的に利用したり、本件被告のような配信事業者に利用を許諾して対価を得ている。

・日本将棋連盟の収益全体の50%超は、プロ棋士の指し手を記録した棋譜の利用権の許諾や、リアルタイムでの棋戦の放送・配信の権利の許諾の対価で賄われている。

・将棋はスポーツ競技のように大きな会場を用意して入場者から入場料を徴収することで開催・運営費用等を賄うことができないから、日本将棋連盟を含む主催者は、物理的に独占できるリアルタイムの棋譜情報を有償により将棋ファンに提供し、その対価によって収益を得る構造を採用している。放送配信事業者である本件被告の収益構造も、このようなビジネスモデルに組み込まれたものと言える。

(原告の動画配信による影響)

・原告による動画配信の結果、被告が提供している有償配信サービスのアクセス数は減少し、同サービスの加入者からの売上は減少していることが窺われる。原告も、被告による動画の削除申請後、リアルタイムでの棋譜情報を提供する動画配信を止めたことで、自身のYouTubeチェンネルの視聴率が従前よりも下がったことを認めている。

・原告のような動画配信が多数の者によって繰り返されるなら、被告や日本将棋連盟がよって立つビジネスモデルの成立が阻害され、ひいては現状のような規模での棋戦を存続させていくことを危うくしかねない。

(棋譜利用ガイドラインについて)

・日本将棋連盟を含む各棋戦の主催者は、棋譜利用に関するガイドラインを策定しており、主催者の許諾を得ない棋譜利用を禁止している。

・いわゆる将棋系YouTuberの中には、上記棋譜利用ガイドラインに従い、所定の利用料を支払った上で棋譜利用をしている者(最も人気のある将棋系YouTuberを含む)もいれば、主催者の許諾を得ずに棋譜を利用して配信をし、当該配信の差止めを受けた者も複数いる。

・棋譜利用ガイドラインは、主催者が一方的に定めたものに過ぎず、これに原告は法的には拘束されない。しかしながら、原告が侵害されたと主張する営業上の利益は、他の競争者が従うルールに従わないことで競争上優位に立った上、競争者である被告の営業上の利益も侵害することで得ている利益であると言えるから、上記の点を踏まえても、社会通念上許された自由競争で得た利益とは言えない。

(2)第一審と異なる判断が下された背景事情

被告は、第一審・控訴審ともに、大筋では同じような主張を述べていましたが、控訴審段階からは違う代理人弁護士を起用し、第一審の時点では提出していなかった証拠資料を多数提出していました。その中には、日本将棋連盟ないし被告の当該棋戦における収益額や、被告の有料配信サービスへの加入者数・売上額などといった、営業上の秘密に相当する情報が多数含まれており、これらは、民事訴訟法92条により、当事者以外の閲覧等が制限される形で証拠提出されていました。また、他の将棋系YouTuberがどのような動画配信を行っているのかを裏付ける証拠資料や、棋譜利用ガイドラインの遵守状況などに関する証拠資料も、控訴審段階になってから提出されていました。

このように、本件では、第一審と控訴審との間で、判断の前提となる証拠資料の範囲に大きな違いがありました。第一審の判決が覆った理由も、控訴審段階で新たに提出された証拠資料によるところが大きく(特に、被告の有料配信サービスへの加入者数・売上額が、原告による動画配信によって減少したことが証拠資料に基づいて示されたことが大きかったように思われます)、仮に当初から全ての証拠資料が提出されていれば、第一審である大阪地裁も原告の請求を認めていなかったのではないかとも推測されるところです。

4 棋譜利用に関する問題の現状

この高裁判決に対しては、原告が最高裁に上告しており、本稿執筆時点では、判決の確定には至っていないようでした。

また、本稿執筆時点では報道レベルの情報しか確認できなかったのですが、本件とは異なる将棋の棋戦について、主催者である日本将棋連盟及び新聞社が、本件原告のように棋譜を無断利用していたYouTuberに対して損害賠償請求を行っていた別件訴訟があり、令和7年5月21日、東京地裁は新聞社の請求を認める判決を下しています。この判決も、双方が控訴したために確定には至っておらず、今後の裁判の動向を見ていく必要がありそうです。

このように、将棋の棋譜利用をめぐる一連の問題に関しては、裁判所の見解が確定的な形で示されたとまでは言えず、YouTuberら動画配信者において、適切な競争環境が確保されているとは言えないのが現状のようです。私が確認している限りでも、棋譜利用ガイドラインを遵守しないままに棋譜を利用しているものと見られる将棋系YouTuberは、本稿執筆時点でも少なからず散見されます。

前回稿で述べたように、私自身は、無制限に棋譜の自由利用を認めるのではなく、日本将棋連盟をはじめとする主催者側に優先的な利用権限を認めた上で、ガイドラインを遵守し、適正な利用料を支払って棋譜を利用しようとする動画配信者が増えていくような環境整備が進められるべきだと考えています。そのためには、日本将棋連盟をはじめとする主催者側において、ガイドラインの更なる適正化(利用料が適正か否かの判断・検証等を含みます)、棋戦間におけるガイドラインの差異等に関する手当、棋譜を無断利用する動画配信者に対する毅然とした対応などが必要になってくるように思われますが、それだけでなく、私のような将棋ファンにおいても、棋譜を無断利用しているYouTuberらの動画は観ずに、主催者側や正規の配信事業者、ガイドラインを遵守しているYouTuberらによって提供されている棋譜情報・サービスを利用して、将棋界を応援していくことも必要だと思っています。