継続雇用制度と再雇用者の賃金等について

弁護士 和田 周

1 はじめに

国会で、年金制度改革の関連法が成立するなど、年金制度が大きく動いています。本稿では、年金制度と表裏の関係にある、高年齢者雇用安定法(正式名称:高年齢者の雇用の安定等に関する法律)の制度に触れた上で、継続雇用制度(定年後再雇用)における再雇用者の賃金について、名古屋自動車学校事件(最高裁令和5年7月20日判決)などに触れながら、考えてみたいと思います。

2 公的年金制度、雇用保険と高年齢者雇用安定法

⑴公的年金制度、雇用保険、高年齢者雇用安定法の改正経緯

以下の年表(表1)は、公的年金制度、雇用保険と、高年齢者雇用安定法の改正内容を時系列でまとめたものです。以下のように、公的年金制度での支給開始年齢の引上げと、雇用確保の法的義務化は、時期にずれはありますが、連動して動いてきた経緯があります。例えば、平成6年に老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられ、高年齢者雇用安定法では60歳定年の義務化がなされるなどといったものです。高年齢者雇用安定法に関しては、直近では、令和3年に、70歳までの雇用が努力義務化されるなど、徐々に、雇用すべき年齢の上限が上がってきている傾向が見て取れます。

【表1】公的年金制度・雇用保険と高年齢者雇用安定法の改正内容

| 法改正年 | 公的年金制度・雇用保険など | 高年齢者雇用安定法 |

| 昭和60年 | 女性の老齢厚生年金支給開始年齢引上げ(55歳→60歳) | |

| 昭和61年 | 60歳定年の努力義務化 | |

| 平成6年 | 老齢厚生年金定額部分支給開始年齢引上げ(60歳→65歳)

高年齢雇用継続給付制度新設 |

60歳定年の義務化 |

| 平成12年 | 老齢厚生年金報酬比例部分支給開始年齢引上げ(60歳→65歳) | 65歳までの高年齢者雇用確保措置の努力義務化 |

| 平成16年 | 高年齢者雇用確保措置の法的義務化(但し労使協定により対象者を限定することを許容) | |

| 平成24年 | 希望者全員の65歳までの雇用確保措置の法的義務化 | |

| 令和3年 | 70歳までの就業機会の確保を努力義務化 | |

| 令和7年 | 高年齢雇用継続給付の支給率限度を15%から10%に変更 | 上記の労使協定による対象者の限定ができなくなった(4月施行) |

(出典:厚生労働省ウェブサイト記載の年表等をもとに和田作成)

⑵高年齢者雇用安定法上必要な措置

高年齢者雇用安定法上、定年を定める場合は、定年年齢を60歳以上とする必要があります(同法第8条)。また、定年年齢を65歳未満に定めている場合、以下のいずれかの措置を取る必要があります(同法第9条)。

① 定年制の廃止

② 65歳までの定年の引き上げ

③ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度(希望者を定年後も雇用する制度)の導入

継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者(55歳以上の者(同法施行規則第1条))が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用する制度をいいます。継続雇用は希望者全員を対象とすることから、各労働者の意思を確認する必要があります。また、労働条件に関しては、従来の労働条件を変更することは可能である一方、継続雇用後の賃金は、厚生労働省が定めた指針(高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針)によれば、「継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めること」とされています。また、使用者が提案する内容には一定の限界があり、合理的な裁量の範囲での条件を提示すべきと解されています。実際に、過去の裁判例において、使用者が提案した条件が労働者にとって受け入れがたい内容の職務内容であった場合や、定年前の賃金の約25%となった事案において、使用者の提案行為自体が不法行為となるとして、慰謝料の支払いが認められたものがあります。他方で、合理的な裁量の範囲での条件を提示した結果、労働者と事業主との間で労働条件について合意が出来ず、結果的に労働者が継続雇用を拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反とはならないとされています(厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」Q1-7)。継続雇用先は、もともと雇用している企業に限られず、一定の要件を満たすグループ企業でも可能とされており、その特例の利用のためには、もとの事業主と当該グループ企業との間で、「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約」を締結することが要件とされています(「高年齢者雇用安定法Q&A」Q3-5)。

厚生労働省が令和6年に実施した約23万社に対するアンケート調査によれば、これらの雇用確保措置の中では、継続雇用制度を採用している企業が、7割近くとなっています。

以下では、継続雇用制度を採用した企業において、再雇用者の賃金や賞与の設定が問題となった事案である名古屋自動車学校事件を取り上げます。

3 名古屋自動車学校事件

⑴事案の概要

本件は、被告自動車学校(以下「Y」といいます。)に勤めていた原告ら2名(以下「X1」、「X2」といいます。)が、定年退職後に、再雇用で有期労働契約を締結したところ、無期労働契約を締結している労働者との間で、基本給、賞与(再雇用後は嘱託職員一時金)等の相違が、旧労働契約法20条(現在の短時間・有期雇用労働法8条)に違反するものであったとして、Yに対し、不法行為等に基づいて、その相違に係る差額について損害賠償等を求めた事案です。

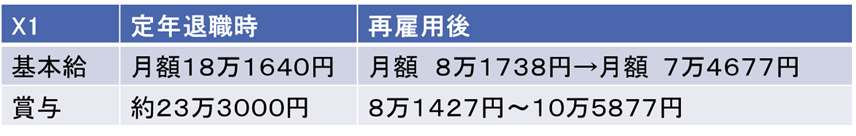

X1、X2の定年前後での差異は、次の表2でまとめています。

【表2】X1、X2の定年退職時と再雇用後の差異

高裁においては、基本給及び賞与に関して、原告らは定年退職の前後で、業務の内容、責任の程度、職務内容や配置変更の範囲に相違がないにもかかわらず、大きく金額が下がっていること、労使自治が反映された結果ではないことなどを理由として、60%を下回る部分が不合理であると判断しました。

⑵最高裁判旨の内容

最高裁は、まず判断枠組みとして、基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて労働契約法20条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきとしました。

そして、基本給に関して、Yにおける正職員の基本給は、勤続年数に応じて額が定められる勤続給としての性質や、職務の内容に応じて額が定められる職務給としての性質、職務遂行能力に応じて額が定められる職能給としての性質などがあるとみる余地があるとした上で、判明している事実関係だけでは、基本給支給の目的が確定できないとしました。また、嘱託職員の基本給については、役職に就くことが想定されていないことや、正職員とは異なる基準で支給されていたこと、勤続年数に応じて増額されることもなかったことを考慮し、正職員の基本給と異なる性質、目的のものであるとみるべきとした上で、原審は正職員の基本給や嘱託職員の基本給の性質、目的や、労使交渉の具体的な経緯を勘案ししていないとして、原審に差し戻しました。賞与(嘱託職員一時金)に関しても、正職員と嘱託職員に対するものの性質や目的、労使交渉に関する事情を適切に考慮していないとして、原審に差し戻しました。

⑶現在の状況

以上のように、原審に差し戻されましたが、高裁において判断はまだ出ていないようです。

4 まとめ

名古屋自動車学校事件について、高裁での判断はまだのようですが、当該最高裁判決から示唆される点がいくつかあるように思われます。まず、長澤運輸事件では、同様に定年後再雇用者との関係で労働契約法20条が問題となり、定年後再雇用者であるという事情が、労働契約法20条の「その他の事情」として考慮できるとされていました。本判決でもその点は原審で考慮されていますが、原審に具体的な事情の判断を求めて差し戻したことからしますと、定年後再雇用者であるという事情だけでは、正職員、正社員との差を正当化できるとは言い切れない、というところがあるように思われます。この点に関しては、最高裁判決が示すように、基本給や賞与の性質、目的に関して、再雇用者と正職員、正社員とで差異を設けるのであれば、それらの違いについて整理しておくことが重要であるように思われます。なお、本事件は、平成25年や平成26年に定年退職した原告らの事件です。近年、年金制度や雇用保険の制度も変更が相次いでいることから、定年後再雇用者の賃金等の設定においては、そうした制度の変更を踏まえて設定することや、当人との間での合意形成に努めることが重要ではないかと考えます。

【参考資料】

- 厚生労働省ウェブサイト「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/newpage_55003.html#%EF%BC%91%EF%BC%8D%EF%BC%94)

- 厚生労働省ウェブサイト「令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」