表示規制の動向-ステマ規制とNo.1表示-

弁護士 佐藤 碧

近年、景品表示法に関連する改正や執行状況から、BtoC取引を行う事業者の皆様において対応が必要となる場面が増えてきています。

本稿では、その中でも影響が大きいと思われる①ステルスマーケティング規制(以下「ステマ規制」)、及び②No.1表示についての動きを取り上げます。

1ステルスマーケティング規制への対応について

⑴ ステルスマーケティング規制とは

令和5年3月、事業者からの依頼を受けたインフルエンサーによる商品紹介など、一般消費者にとって広告であることが分かりづらい、いわゆるステルスマーケティング(以下「ステマ」)について、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」として、景品表示法5条3号に基づく告示により不当表示の一類型として指定され、同告示は同年10月に施行されました。また、運用基準(以下「ステマ運用基準」)についても公表されています1。

上記告示における、

①「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」

②「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」

それぞれの要件については、ステマ運用基準において判断要素が明示されています。

① 上記①については、「事業者が表示内容の決定に関与した」といえるかどうかが重要であり、この点については事業者と表示をした者(インフルエンサーなど)との関係性から客観的に判断されます。

たとえば、事業者がインフルエンサーなどに対し、商品、サービスについて表示してもらうことを目的に、無償で当該商品、サービスを提供し、当該インフルエンサーがその方針に従った表示を行うなどの場合、この要件が満たされることになります。

② 上記②「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」場合については、表示全般から一般消費者に事業者の表示であることが明瞭となっていないもの(「PR」と明記されていなかったり、視認性が低かったり等)、とされています。

⑵ 行政処分例

ステマ規制導入後、初の行政処分事例として、令和6年6月6日、消費者庁は、医療法人社団祐真会(以下「祐真会」)に対し、同法人が運営するクリニックにおいて供給する診療サービスに係る表示につき措置命令を行いました。

内容としては、祐真会がクリニックへの来院者に対し、Googleマップの口コミ欄で★4つ以上の評価をしてくれた場合、インフルエンザワクチンの接種費用を割り引くことを伝えたというもので、典型的なステマといえます。

その後、ステマ規制違反についての措置命令として、RIZAP株式会社に対する件(令和6年8月8日)、大正製薬株式会社に対する件(令和6年11月13日)が出されています。いずれも、利用・購入者に対して対価を支払い(大正製薬株式会社の場合、報道によると1万円程度)、「PR」を付けてインスタグラムに投稿してもらっていたところ、当該投稿を自社HPに引用して(その段階で「PR」は外されていた)「インスタグラムでも話題」等と表示していた事案です。対価を支払って投稿を依頼し、PR標記をしてもらっている以上、上記⑴①「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」といえますし、その表示を自社HP上で、第三者の表示であるかのように引用していたわけですから、上記⑴②「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」表示にも該当する、と判断されたものと思われます。

⑶ 求められる対応

上記のように、ステマ規制については立て続けに行政処分が出されており、当局が注目していることがうかがわれます。上記の各行政処分例は、いずれもステマ規制についての社内周知が不足していたことが原因となっていたものと思われます。導入から1年以上が経ち、ステマ規制の存在は浸透してきた印象ではありますが、現時点でまだその内容の理解が不十分なケースも見受けられますので、改めて社内で研修やマニュアル作成により、周知されてはいかがでしょうか。

2 No.1表示に関する実態調査報告書の公表

⑴ 令和6年9月26日、消費者庁より、「No.1表示に関する実態調査報告書」(以下「消費者庁報告書」)が公表されました。

No.1表示とは、事業者が供給する商品等の内容や取引条件について、「No.1」、「第1位」、「トップ」、「日本一」等と強調するものを総称したものです。このNo.1表示については、平成20年に公正取引委員会により「No.1表示に関する実態調査報告書」が公表されており、現在においてもNo.1表示を適切に行うため参考とされています。今回の消費者庁報告書は、この考え方を踏襲しつつ、主観的評価(顧客満足度等)を指標としたNo.1表示等について、その考え方が示されています。

⑵ この報告書が作成された背景には、最近の傾向として、特にネット上の取引では消費者の目を引きやすいためか、「顧客満足度No.1」といった表示が散見され、令和6年3月頃にかけ、立て続けに行政処分2が発出されたという問題があります。これらの行政処分は、いずれも調査会社に委託して顧客満足度等を調査し、結果を表示していた事業者に対するものでした。調査自体は実際に行われているものの、回答者が実際の利用者であるかを確認していない、調査者が指定した事業者と対比している、商品やサービスではなくウェブサイトの印象を問うものであった、といった事情から、No.1表示の根拠とはならないものと判断されました。

⑶ 消費者庁報告書においては、上記の状況を受け、(ア)顧客満足度といった主観的評価に関する表示、及び(イ)「医師の90%が推奨」といった高評価表示について、消費者の意識調査、広告主に対する目的等のヒアリング調査が行われています。

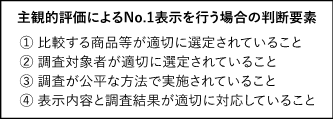

その上で、まず、(ア)主観的評価によるNo.1表示について、合理的な根拠に基づく表示といえるかをポイントとし、以下のような判断要素を示しています。

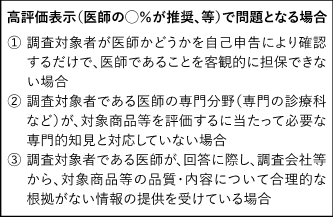

また、(イ)高評価表示について、以下のような場合は合理的根拠があるとはいえず、景品表示法上問題となるおそれがあるとされています。

そして、(ア)(イ)いずれについても、消費者庁は、不適切な表示が発生する原因として、事業者が調査の内容に無関心になっていることや、このような姿勢から不適切な調査を行っている調査会社との取引機会が増大してしまっているという問題点を挙げており、調査会社に任せてしまう姿勢に対しかなり厳しい姿勢を示しているといえます。その上で、事業者に対し、自らの責任において当該表示が合理的な根拠を有しているかどうか、確認することを求めています。

⑷ 実務上の対応

事業者としては、自力での満足度調査を行うことは事業者にとって現実的ではないことから、調査会社を利用することはやむをえないといえます。他方、調査会社を用いる場合には、外部に委託してそれなりの調査をしてくれているから問題ないと任せてしまうのではなく、上記の報告書で示された観点を踏まえ、調査内容や対象をしっかりと確認する必要があります。

3 おわりに

景品表示法は改正法の施行もあり、今後様々な動きがあることが予想されます。事業者の皆様においては、消費者庁から公表される情報や、自社の表示について都度確認が求められる状況が続くかと思いますが、専門家の意見も聞きつつ社内での対応を行っていただければと思います。

1 令和5年3月28日 消費者庁長官決定「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」

2 令和6年2月27日 株式会社新日本エネックスに対する件等。